* مشاجرة بين «تجار مواشي» في فندق فلسطين قادت إلى رحلة العلا

* أزمة «ابن رفادة» دفعت الرحالة المكي للقاء الباشا الإنجليزي «أبو حنيك»

* 90 يوماً على ظهور الدواب لم تأتِ سوى على 10 % من آثار العلا

* سائحون أمويون وصلوا إلى مغارات العلا وتركوا آثاراً لهم

نعجب لرجل مثل الأديب الرحالة السعودي محمد عبدالحميد مرداد (1332هـ - 1415هـ) أن يقوم برحلة إلى مدائن صالح التاريخية في عام 1357هـ (1938م)، وهو في سن لم تتجاوز الخامسة والعشرين من عمره، ويدلف إلى مغامرة تحفها المخاطر، قبل وصوله إلى العلا، وفي أثناء تجواله في مدائن صالح ومعالمها الأثرية، لمدة تزيد على شهور ثلاثة، متنقلا على ظهور الدواب، ومعرضاً نفسه لكل أنواع المخاطر لإشباع شغفه في مشاهدة الآثار التاريخية ومعالم الجزيرة العربية، وليحفظ له التاريخ أنه أول رحال سعودي تطأ قدماه تلك الأرض من بلادنا العزيزة. ولا نجانب الحقيقة إن قلنا بأن الرجل خلق رحالة يجوب الأرض، وفي ذهنية متفتحة ترى أن آثار الأولين ثروة لهذه البلاد، وأن العلا ومدائن صالح، وبقايا الثموديين واللحيانيين والدادانيين، هي إرث تاريخي لهذه البلاد، ويجب أن نحافظ عليها ونصونها، ونتيح للناس كافة، الاطلاع عليها وزيارتها، والاحتفال بها كثروة وطنية.

في تلك المرحلة الزمنية، أي عام 1357هـ، كانت معالم الثموديين في مدائن صالح مقفلة لا يؤمها إلا أهلها، وكانت تتعرض لإهمال وتخريب وانتهاك، بحجة ما ورد عنها من أثر، وتفسيرات أخذت بوجه، وتركت أوجه العبرة بآثار الأولين، فتركت نهباً لتجار الآثار، وميداناً لعبث الباحثين الغربيين ممن كانت لديهم مآرب خاصة.

لكن أن يقوم هذا الرحالة المكي المغامر برحلته تلك، وتحت تلك الظروف الصعبة التي وثقها عن تفاصيل رحلته، تعد ظاهرة يجدر التوقف عندها ودراساتها، من حيث إنه سبق زمانه، وقال رأيه قبل 83 عاما بكل صراحة وتجرد: «أنقذوا آثار العلا ومدائن صالح، وافتحوها للزائرين، وأقيموا المطارات، وأنشئوا الفنادق، وديروا شبكات للنقل والاتصالات، وانفتحوا على العالم». قالها قبل أكثر من ثمانية عقود، ومضى، وتحققت أمنيته الآن في عهد زاهر، ينفتح على العالم، وتزدهر العلا برمزية «طنطورة» وفعالياتها السياحية والثقافية، وآن لهذا الرجل أن يُكرم حتى بعد وفاته.

تفاصيل الرحلة في كتاب

يعكس كتاب الأديب الرحالة محمد عبدالحميد مرداد الذي يحمل عنوان (رحلتي إلى مدائن صالح) ثلاثة عناصر أساسية:

(أولها): تمهيد تاريخي للحضارة الثمودية التي سادت المنطقة، وعلاقتها بالحضارة اللحيانية ومملكة دادان، وما ورد في شأن ثمود في القرآن الكريم والحديث النبوي الصحيح، ومصادر السيرة والمغازي والشعر العربي، وأوضح المؤلف فيها موقفه المنهجي من المرويات الأسطورية والإخبارية والتاريخية.

(ثانيها): في وصف رحلته يوماً بيوم، متنقلا من يافا وبلاد الشام، حتى دخوله الإمارة الجديدة في شرق الأردن، ومعاناته في مراكز الحدود، والتحفظ على أوراقه الثبوتية، ولقائه أمير شرق الأردن الشريف عبدالله بن الحسين، ومفتي الإمارة وقاضي القضاة الشيخ عبدالله سراج، وطاهي الشريف عبدالله، السيد أحمد عسن عشي، ومفتي معان الشيخ عبود النجار، وجميعهم من مكة المكرمة، وقدموا له مساعدات مهمة لتجاوز ما تعرض له من مشكلات، وتسهيل سفره من الأردن إلى الحدود السعودية.

ولعل من أغرب الأحداث في الأردن، كان لقاءه بـ«أبي حنيك» أو جلوب باشا، الحاكم الفعلي للإمارة عن البريطانيين، ووصفه للمظاهر التي أحاطت بجلوب، ومدى نفوذه وسطوته في البلاد. وحل ضيفاً عليه في الجفر داخل قلعة المدورة، وقدم الرحالة السعودي وصفاً لمضيفه جلوب وزوجته «الأرنبة الحمراء»، ولقد تفرد بمثل ذلك الوصف لنفوذ الرجل الإنجليزي في الأردن وقبضته على الأمور الإدارية في الدولة، وكأنه المندوب السامي في الإمارة.

وهذا النفوذ مكّن المرداد من الدخول إلى «ذات الحاج» المركز الحدودي السعودي، وتسليمه إلى أميرها –آنذاك- أحمد الأشيقح. وهنا عاد الرحالة إلى بلاده يستقبله رجال الملك عبدالعزيز رحمهم الله. وكان الرجل القوي هناك محمد بن سلطان، أحد أهم أعوان الملك عبدالعزيز، حيث أنشأ فرقة الهجانة لحماية الحدود والسواحل، وتولى إمارة العلا، وكان صاحب نفوذ في المنطقة بأشملها، ومحل ثقة الملك المؤسس، فاستصدر أمراً من الملك لإعادة صرف جوازه وأوراقه. ويروي المرداد قصصاً عن مدة بقائه في تبوك حتى بدأ رحلته الأثرية من العلا، فكافة ديار ثمود.

يمثل هذا القسم علامة مهمة في تصوير ما كانت عليه تلك الديار والمعالم قبل ثمانين عاما حين اختلط بالبدو، وعاش بينهم آخذا منهم تاريخاً شفوياً للمواقع والمعالم والأحداث، ملماً بلهجاتهم ومصطلحاتهم للأماكن، وعاش بينهم وكأنه فرد منهم، مقدماً نموذجاً فريداً في أدب الرحلات. وإذا ما توقفنا عند تلك الصور والوقائع التي كتبها المرداد بصدق ودقة في رحلته قبل ثمانين عاماً، وقارناها بما أضحت عليها المنطقة في يومنا هذا، لأدركنا مدى التحولات التي نحن عليها اليوم، من تطوير للمنطقة، وعناية بآثارها ومعالمها.

(ثالثها): أن الرحالة، وهو العالِم بالأماكن، كتب في القسم الثالث من رحلته، معجماً تاريخياً بالأماكن في ديار ثمود، وسار على خطى عرام بن الأصبع السلمي، وأبي علي الهجري، ومحمد بن موسى الحازمي، وياقوت الحموي، وغيرهم، فقدم معجماً بوصف معالم مدائن صالح كما شاهدها في رحلته. كتب عن المدن والقرى والجبال والشعاب والوديان والكهوف، وأتى على الكثير من النقوش الثمودية، ولم يكن في ذلك الوقت معتمداً على ما أوردته المصادر، ولكنه كان يبحث أيضاً عن ما اختزنته الذاكرة الشعبية من معلومات حول تلك المعالم، وهذا ما لم تأخذ به الكثير من كتب معاجم الأماكن قبل رحلة المرداد.

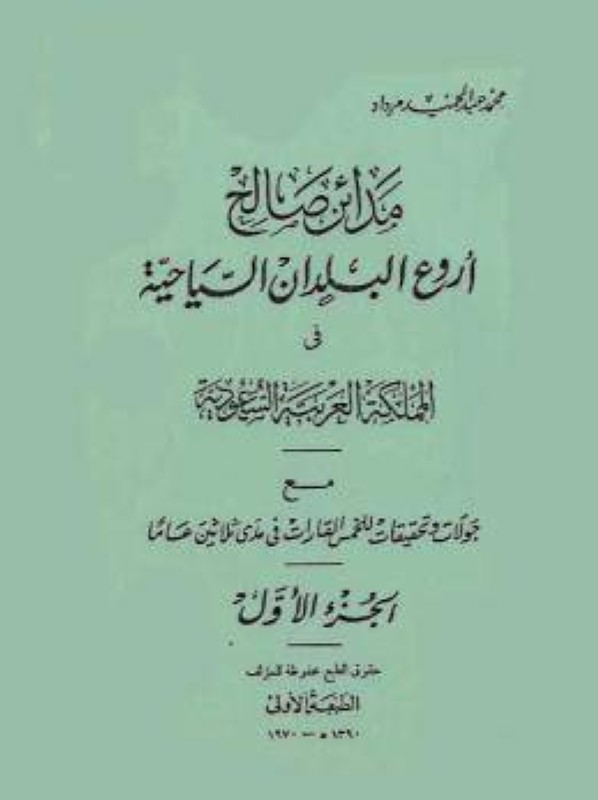

وكان الرحالة المرداد يكتب عن رحلته تلك مقالات في الصحف والمجلات السعودية عقب انتهاء رحلته، ثم جمعها في كتاب أصدره قبل خمسين عاما، وتحديداً في العام 1390هـ (1970م)، بعنوان: (مدائن صالح: أروع البلدان السياحية في المملكة العربية السعودية)، لكن كتابه لم يلق الرواج والانتشار المأمول في زمن لم تكن تلك الديار محل اهتمام سوى من قبل محاولات من المهتمين الأفراد، وبعض الشركات الكبرى كـ«أرامكو» بتصوير المعالم وإتاحتها، فضلا عن التحفظات على التي كان يبديها بعض علماء الدين استنادا إلى نصوص في الأثر.

لكن التحولات الحالية وعناية الدولة -رعاها الله- بالآثار الوطنية، وظهور جيل من علماء الآثار السعوديين ممن يحتلون حالياً مكانة دولية من خلال دراساتهم وأبحاثهم، وقيام الجامعات والمعاهد البحثية السعودية بالتنقيب والتوثيق، وظهور الهيئات الوطنية للسياحة، مكن من البحث عن رواد في هذا المجال، وكان أولهم العلامة الرحالة الأستاذ محمد عبدالحميد مرداد، يرحمه الله.

أسباب ودوافع الرحلة

يقول المرداد عن أسباب خوض رحلته إلى مدائن صالح «عملت أولاً على تكوين خلفية دينية، وتراثية، وثقافية عن المنطقة، بالرجوع إلى المظان الأساسية في القرآن الكريم، ومصادر الحديث الشريف، وكتب السيرة، وتواريخ الأقدمين، وكتب الأمكنة والبلدان، ذلك أن الرحلة إن تسلحت بالخلفيات، أمكن للرحالة أن يرى المعالم برؤية العارف، ويصف ما يرى بعين بصيرة تستحضر الصورة بخلفياتها كافة»، مشيراً إلى أنه ذهب إلى مدائن صالح ائتماراً بقوله تعالى: (قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين)، ولذلك ذهب ليعاين ديارهم ومشاهدة آثارهم، كيف بقيت عبرة لغيرهم، معتبراً أن معرفة المعالم الأثرية والسياحة بها مفيدة وضرورية ومرشدة إلى علوم كثيرة ومنافع جليلة، مستشهداً بقوله تعالى: (أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها). وأكمل: «ولما كان النظر إلى مثل هذه البلدان النائية، والجبال الشامخة، يعسر على الكثير الوصول إليه، لما في ذلك من مشقة وعناء وبذل، كان لزاماً علينا إعلام الناس بما علمناه، وإفادتهم بما استفدناه، وإن كنا لم نقف إلا على العشر، أو معشار العشر، مما وقف عليه القوي الأمين والركن الحصين من المرتادين والمؤلفين».

بهو الفندق وابن غريض

كان الرحالة المرداد في رحلة طويلة قضاها في الصين وأستراليا، وجلب معه حين عاد إلى جدة تحفاً أثرية من الصين، ثم حمل بضاعته الأثرية معه إلى مصر على ظهر إحدى البواخر الخديوية المتجهة إلى السويس لبيعها هناك، ثم سافر على باخرة إيطالية من ميناء الإسكندرية إلى حيفا، ثم يافا، ثم بيروت، ثم دمشق، ونزل هناك في فندق فلسطين، وفي البهو تعرف على أحد النزلاء من شمال السعودية، وهو الشيخ عبدالله بن غريض –أحد تجار المواشي في تبوك -، وفي أحد الأيام حدثت مشادة كلامية في بهو الفندق بين ابن غريض وأحد معارفه التجار، فحضر على صوت المجادلة التجارية واسترق السمع أثناء شربه القهوة، وحينها قال ابن غريض لصاحبه بلهجة أهل الشمال: «(تزكن) يوم كنا بخباء فلان بـ(مدائن صالح) وعطيتك كذا من حساب البعارين الثلاث، وأبقيت لك كذا. ويوم نطحتك عند فلان بحاج»، ويقصد بحاج منطقة «ذات الحاج» الحدودية، وحينها جذبت كلمة «مدائن صالح» الرحالة المكي، ولم ينم تلك الليلة، حيث اختمرت في مخيلته فكرة زيارتها وكيفية الوصول إليها.

في اليوم التالي استشار المرداد، ابن غريض، في كيفية القيام برحلة صحراوية إلى تلك الديار (مدائن صالح)، التي طالما كان يحلم بالوصول إليها، ليرى شيئا من عجائب الدنيا، أو على الأقل ما يضارع كهوف الأحقاف التي جاب صحاريها، وأهرام مصر وغيرها من تحف الدنيا التي وقف عليها، فوعده ابن غريض بتحقيق حلمه، وقال له: إنه سيذهب إلى المدينة المنورة قبل الحج حتى يدرك الموسم، لبيع المواشي، شارحاً له طريقة الوصول بالسفر إلى حوران-درعا -المفرق -عمان -معان -ذات الحاج، وأخيراً إلى تبوك، ومن هناك ينطلقان سوياً مع قافلة من أصدقائه.

ورطة «المفرق»

مضت أيام وسافر ابن غريض وصحبه، وتجول الرحالة المرداد في الشام، ثم عقد بعدها العزم على السفر إلى مدائن صالح على ضوء ما وصفه له ابن غريض، فركب سيارة متجها إلى «درعا» ثم إلى «المفرق»، وهو الحد الفاصل بين الشام والأردن، التي كانت إمارة خاضعة للنفوذ البريطاني، والأمير عليها عبدالله بن الحسين. وبحسب وصف الرحالة، لم يكن المفرق إلا مركزاً صغيراً يضم رهطا من العسكر الأردنيين الذين يعملون جميعاً تحت إمرة المستر «جلوب» الحاكم العام لجميع قبائل الشمال الذين يسكنون الأردن من المفرق إلى قبيل ذات الحاج، أول المراكز السعودية. وكان البدو يدعون المستر جلوب بـ«أبي حنيك» ويدعون زوجته «الأرنبة الحمراء»، وكان محبوباً لدى القبائل هناك.

وبعد أن نزل الركاب أمام المركز وبينهم السائح الحائر المندهش -كاتب هذه الرحلة-، لم يدر بنفسه إلا وهو واقف مع المسافرين أمام ضابط الحدود يسأله عن جواز سفره. في تلك اللحظة دخلت مغامرته منعطفاً لم يكن في الحسبان، الموقف: «لم تطرق مخيلتي أو ذاكرتي مسألة الجواز مع فرحتي ببلوغي طريق الرحلة إلى مدائن صالح، وكأني راحل إلى القمر أو الزهرة، من يوم استراقي حديث القوم. ما خطر ببالي موضوع الجواز مطلقاً، ونسيته نسياً عجيباً.. مع أني سافرت ورحلت قبل هذه الرحلة عشرات المرات، وأعلم أن كل دولة لها تأشيرة»، وأفضى الأمر إلى احتجازه، حيث قال له الضابط: «ما أخالك إلا متجسساً، ووجب إيقافك هنا حتى يأتي أمر من سيدنا، الأمير عبدالله بن الحسين، بإطلاق سراحك».

ولسوء الحظ كان هناك سوء تفاهم عظيم بين السعودية والأردن في ذلك الوقت بالذات، والقادم من الدولتين لأي غرض من الأغراض كان معرضاً لأشد التحريات في مراكز الحدود، فظل الرحالة الشاب محتجزاً في نقطة المفرق لعدة أيام بانتظار الرد على برقية أرسلها المركز إلى عمّان، وطمأنه الضابط لاحقاً بأنه ما دام من أهل الحجاز فسيحل عقدته قاضي القضاة (الحجازي) إذا ضمن للدولة موضوعه، فاطمأن وسكن ما به من الروع.

وبعد يومين، وصلت البرقية المنتظرة وبلغه الإذن بالتصريح لدخول عمّان بضمان قاضي القضاة، إلا أن التصريح لم يقض بتسليمه جواز السفر وإنما فرض عليه مراجعة إدارة الجوازات في العاصمة عمّان.

تهمة القتل والكلب البوليسي

ظل المرداد ينتظر في غرفة الحجز المشؤومة حتى تصل سيارة أجرة من الشام تكون حمولتها ناقصة لتنقله إلى عمّان، وما إن تناصف نهار الشتاء القصير، إلا وأقبل نفر من البدو ومعهم شرطي يقودهم «ووجوههم منكرة وأساريرهم متغيرة وحواجبهم متقطبة»، أوقفوا معه في غرفة الحجز بتهمة قتل أنكروها، وأبلغوا بأن ضابطاً ومعه كلب بوليسي مسلسل وملجم، سيقوم بشم ملابسهم وحقائبهم جميعا بلا استثناء، وشكَّ الضابط حينها في الرحالة الموقوف بحجة أنه غريب وأن المقتول وجد بإحدى الهضاب المجاورة، قائلاً له: «قد تكون سيارتكم التي مرت بالمكان ارتكبت هذه الجريمة وأنت واحد منهم»، فدخل حينها الكلب و«عيناه تتقدان كالجمر، وزمجرته تغطي سماء الحجرة»، فاصفر وجه الرحالة من هول الموقف، وبدت علامات الفرح على المتهمين ظناً منهم بأن الكلب سينقض عليه من شدة ارتباكه.

وغاص المرداد في وصف تلك اللحظات العصيبة مع بصبصة وهوهوة الكلب، إلى أن جاء الفرج بانقضاضه على الجاني لتنتهي الأزمة، ولكن ظلت دوامة الانتظار في النقطة الحدودية قائمة، وهنا يقول المرداد: «وضعت جسدي على الفراش، وكأني أضع قدمي على شوك القتاد، وعظامي تقعقع من الوجل، وأفكاري شاردة، وأنا أضرب أخماسا في أسداس، وأقول: (ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل)، وفي اليوم التالي جاءت البشرى بقدوم سيارة تفتيش الحدود لتنقله إلى محطته الجديدة عمّان.

الجالية السعودية في عمّان

بعد أن وصل المرداد إلى عمّان، تجول لاحقاً في أرجاء المدينة التي كانت في ذلك الوقت قليلة السكان وبها جالية سعودية كبيرة كانت قد نزحت إلى عمان أيام الملك الحسين بن علي، وكانت بحسب ما ذكره الرحالة، تحترف بعض الحرف الراقية بالبلاد، مثل الصياغة، والحياكة، والتجارة، ومعظم الصاغة كانوا من أهل المدينة المنورة.

ثم التقى بقاضي القضاة الشيخ عبدالله سراج في منزله، ليطلب منه إصدار أمره باستلام الجواز، فقال له: «يا ولدي غض النظر عن الجواز، لأن الملك عبدالله إذا علم أنك قادم من السعودية ولا تحمل تصريحا من جدة، ربما يشك في أمرك»، وذلك بسبب أن العلاقات كانت سيئة بين البلدين في ذلك الحين، نظرا لقرب العهد من حادث «ابن رفادة» الذي خرج على الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ ولحق به بعض الغزاة، ونصر الله الملك عبدالعزيز وقضى على ابن رفادة ومن معه (وعلى الباغي تدور الدوائر). وطلب منه قاضي القضاة أن يذهب معه في اليوم التالي إلى القصر الملكي ليسلم على الملك فقط، فذهب وسلم، وهناك التقى رئيس طباخي القصر السيد أحمد عشي، وكان المرداد يعرف والده المرحوم الشيخ حسن الذي كان رئيساً لطباخي القصر السعودي، ونصحه العشي بزيارة قاضي معان الشيخ عبود النجار، ومعه خطاب توصية من قاضي القضاة، ليأمر بترحيله.

محطة معان والقاضي الحجازي

ذهب المرداد إلى محطة السكة الحديدية وانتظر يوما كاملا حتى انطلق القطار إلى معان، وأبدع الرحالة في وصف مساوئ الرحلة وكل ما كدر صفوه خلالها، وكانت معان -حسب وصفه - غير متحضرة ومبانيها قليلة معظمها من اللبن وذات دور واحد فقط، وشوارعها متعرجة بلا أرصفة، ودكاكينها غير منظمة، واصفاً بعض ما شاهده هناك: «وتجد المشترين يقفون على الدكاكين بدوابهم، حتى إني وقفت على أحد الدكاكين مرة لأشتري ورقا وظروفا، فوجدت جملين وحمارين أمام الدكان. فقلت لصاحب المحل: أللبيع هذه الأنعام؟ فقال: أصحابها تركوها وذهبوا يبتاعون بعض الأغراض بعدما اشتروا مني أقلاما ومحابر لأولادهم. فاستغربت من المنظر العجيب»، ولم يجد بها فندقاً يؤويه فتوقف في قهوة صاحبها يدعى «العم عاشور» ليطلب منه العون في إيجاد مكان ينام فيه، فأوضح له بأنه لن يجد فندقا في تلك الليلة لأنها مكتظة بالنزلاء بسبب حركة تجنيد وإرسال عسكر «أبو حنيك» على الحدود، وأن المقاهي والفنادق المتواضعة تغطي عجز الخيام والمعسكرات.

فقضى الرحالة المرداد ليلته على كرسي حديدي راضياً بالأمر الواقع، وكانت ليلة عصيبة موجعة من ليالي الشتاء، وفي الصباح ذهب إلى المحكمة الشرعية التي يحكم فيها الشيخ عبود النجار حاملا خطاب التوصية، وبعد أن فتح القاضي الجواب الوارد من قاضي القضاة، «هش وبش وقال: الأمر هين لا تفكر كل الأمور سهلة، اليوم تتغدى معنا في بيت أم عثمان، ونتفاهم على كل الأمور»، وجلس القاضي عبود يشرح له أسباب نزوحه إلى الأردن، وتجاذب معه أطراف الأحاديث وتاريخ الشخصيات البارزة من آل النجار وبعض العائلات السعودية، وتاريخ قدومها إلى البلاد، فالشيخ عبود هو ابن العالم العلامة الشيخ أحمد النجار الذي كان من كبار علماء الطائف، ثم رحل إلى الأردن مع الملك عبدالله بن الحسين، وجلس بالمعية الهاشمية، وأتم دراسته، وتولى القضاء في عمان، ثم نقلت وظيفته إلى معان.

وفي بيت أم عثمان ناله الكثير من كرم الضيافة، وانهالت عليه الدعوات من أصدقاء القاضي، وبدا أن الأمر سيطول مع تناوب أصدقاء النجار على تقديم دعوات واجب الضيافة، فتوسل إليه أن يسهل أمر سفره إلى وطنه، فصدمه القاضي النجار بقوله: «ما هناك طريقة ولا طرق»، وأن الحل الوحيد هو أن يحرر له خطاب توصية إلى «أبي حنيك» (المستر جلوب) القائد العام للقبائل الأردنية والحدود، وطلب منه السفر للقائه في مقره بـ«قلعة المدورة»، الواقعة على بعد 15 كلم قبالة الحدود السعوديّة، وأن يدعي بأن جوازه فقد منه للحصول على ورقة مرور وشهادة بفقد الجواز، وأنه بدون ذلك الحل لن تقبل السعودية دخوله مهما حاول.

لقاء المستر جلوب والأرنبة الحمراء

حمل الرحالة المرداد خطاب التوصية وشد الرحال إلى «قلعة المدورة»، توقف خلال الرحلة في منطقة الجفر بمحافظة معان، وكانت عبارة عن حصون وخيام عسكرية، قضى فيها ليلة ثم توجه في اليوم التالي إلى مقر القائد الإنجليزي «أبي حنيك»، وقابل أخيراً المستر جلوب، وكانت زوجته الملقبة بـ «الأرنبة الحمراء» بجانبه وكلبها الصغير في حجرها تربت على ناصيته، وبعد أن ناوله مظروف الشيخ عبود، أمر الكاتب الخاص بتحرير وثيقة تشهد بفقدان الجواز، ووقع عليها لتسهيل مهمة اجتياز الحدود، ثم دعاه على مأدبة غداء، قائلاً له بلغة عربية مكسرة: «تفدل»، وشمر عن ذراعه وغاصت يداه في السنام، وامرأته معه، وجعل يأكل ويقدم قطع اللحم لضيفه بيده، ثم سأل جلوب باشا ضيفه: «هل أنت سياسي»؟، فأجابه الرحالة السعودي: «أنا لست سياسياً ومهمتي تنحصر كلها في السياحة، ومعرفة الآثار القديمة، سواءً منها ما كان في البلاد السعودية أو ما كان في غيرها من البلدان العربية والأجنبية»، وشرح له طرفاً من قصة حياته ومغامراته السياحية، فاقتنع «أبو حنيك»، وأمر بمركبة تقله إلى وجهته، فطلب منه الرحالة أن يزور العقبة قبل التوجه إلى السعودية، فقبل على الفور، ومن العقبة قام بزيارة ساحل إيلات في اليوم الثاني، وجال فيها، ثم غادر أخيراً على سيارة تفتيش إلى «ذات الحاج» على الحدود السعودية، وهي قرية حدودية تتبع منطقة تبوك، ليتم تسليمه هناك إلى السلطات السعودية.

سوء الطالع يلاحقه إلى «الحاج»

ظن الرحالة المرداد أن مخاض محطة الأردن العسير انتهى بمجرد الوصول إلى الحدود السعودية في السابع من شهر ذي الحجة عام 1358هـ، ولكن وثيقة «أبي حنيك» لم تقبل، وخايره ضابط النقطة الحدودية ما بين إعادته من حيث أتى أو إدخاله السجن إلى أن يأتي أمر من الرياض بدخوله البلاد، فدخل في جدال حاد مع خيارات المأمور إلى أن أقبل رجل مهاب، لابس جلباباً وعقالاً، وبيده مسواك يلجه في فمه تارة ويخرجه أخرى، فقام المأمور إجلالاً، والتفت الرجل إلى الرحالة وسأله: «ويش علمك» (أي علمني بالصحيح)، وكان هذا الرجل أمير «ذات الحاج»، أحمد الأشيقح، فحكى له ما تجشمه من أهوال في سبيل الوصول إلى مدائن صالح، ففاجأه الأمير الكريم، قائلا: «ابشر»، واستضافه في داره ونقله معه في اليوم التالي عبر سيارة الحدود إلى تبوك لقضاء إجازة عيد الأضحى وليلتقي هناك بأحد رجالات الملك عبدالعزيز المهمين وهو الشيخ محمد بن إبراهيم بن سلطان، ليتولى حل مشكلته.

وعند الوصول إلى تبوك، توجه فوراً مع أمير «ذات الحاج» أحمد الأشيقح إلى منزل الشيخ بن سلطان، الذي كان أميراً على مدينة العلا منذ العام 1355هـ، قبل تكليفه في ذلك الوقت من الملك المؤسس –رحمه الله-، أميراً على هجرة قرية، وكان شخصية مهمة وله صلات مباشرة بالملك المؤسس، وسبق له أن تولى إمارة مرات عام 1336هـ ثم أميراً على تربة والوجه عام 1345هـ ثم أميراً للقنفذة عام 1350هـ، وكلفه الملك عبدالعزيز كذلك بتسوية الحقوق الخاصة بعد انتهاء معركة السبلة عام 1347هـ، وكان حاضراً معه في تلك الليلة بمجلسه نخبة من أهل تبوك ومن بينهم مدير شرطة تبوك أحمد فراش، وقائد حامية الدفاع أحمد بدوي، ومدير مالية وزارة الدفاع الشيخ أمين كركدان، ومدير اللاسلكي السيد ياسين طه، ووسط ذلك الجمع جلس الأميران على انفراد، وبعد أن أنهيا نقاشهما كان الأمير بن سلطان يحدق في المرداد، مما جعل الرحالة يشعر بعدم الارتياح والتخوف من احتجازه ونقله إلى الرياض للتحقيق معه، ولكن قام بن سلطان وأفسح المكان داعياً الرحالة الشاب للجلوس بجانبه، ولاطفه في الكلام، ووعده بأن يرسل برقية عاجلة إلى الملك عبدالعزيز لإنهاء مشكلة فقدان جواز سفره، وأكرم وفادته في منزله ولم يشعره بأنه محتجز.

وداع الأمير.. وانطلاقة الرحلة

وبعد مضي خمسة عشر يوما، وصل جواب البرقية وقابله الأمير بن سلطان وكان متهللا، ويقول: «ابشر، فقد أمر الملك، بعدما نشد عنك ووجدك سليماً للغاية، بريء الساحة، بدخولك إلى أي مكان شئت من دون مضايقة». ثم كانت المفاجأة السارة، بوصول صديقه ابن غريض إلى تبوك والتقى به في منزل بن سلطان، منفذاً وعده بالقيام بالرحلة.

وفي الصباح أعد نفسه للسفر وحزم حقائبه وذهب إلى «رحبة المسافرين»، وهي المحطة التي يسافر منها السياح، وتقع إلى الشمال من دار الإمارة، وحين وصل المحطة، وجد الرحالة هناك صديقه ابن غريض وصحبه ومعهم الأمير بن سلطان، الذي حضر لوداعه.

ووصف الأديب الرحالة تلك اللحظة قائلا: «كان أحد أعوان بن سلطان واقفاً على ناحية من نواحي الرحبة، وأمامه «بكرة» محملة بالحقائب ذات الهداب الذي كأنه الدمقس المفتل، وقال: هذه راحلتك إلى المدينة، وهي من عند الأمير، وما عليها من زاد وهدايا هو لك، فما كان مني إلا معانقة الأمير، وتقبيل ما بين عينيه وشكره»، وكان ذلك بتاريخ يوم الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة الحرام عام 1358هـ.

وانطلقت القافلة المكونة من عشرة رجال، ممتطين ظهور الإبل، وفي مقدمتهم أميرهم الشيخ عبدالله بن غريض، تنقلوا خلالها بين الأودية والجبال والصحاري، مروراً ببعض الغدران والأحواض للارتواء منها، ومروا كذلك بأخبية البدو الرحل وهي بيوت الشعر التي يقطنونها في الخلاء، ويحملونها في الظعن والارتحال. وكان خط سيرهم يمر أحياناً بمحطات السكة الحديدية التي اقتلعت قضبانها، وتكسرت عرباتها خلال الحرب العالمية الأولى، وكانوا يحملون معهم بنادق يستخدمونها للصيد بمقدار الحاجة، ولحماية أنفسهم حين ينامون في العراء بالتناوب تحسباً من هجوم كلاب الشتاء والذئاب والضباع.

وهكذا كانوا يسيرون ويرحلون من محطة إلى محطة ومن وادٍ إلى وادٍ، ومن حرة إلى حرة، مرت أيام وليالٍ بعضها كان صعبا للغاية، خاصة في الليالي الماطرة، وعند عبور مجاري السيول، وظلوا في طريقهم حتى بدأت تلوح لهم معالم (المدائن) مدائن صالح الكبرى، وبدأ الرحالة المرداد يسجل أسماء الأمكنة والسهول، قائلاً: «بدأنا نلج الكهوف حتى أتممنا الرحلة الخامسة عشرة حيث ولجنا (الحجر) وقطعناه عرضاً حتى دخلنا (العلا)».

رحلة العلا

ومن العلا التي كانت تسمى «وادي القرى» وتقع على بعد ميل من مدائن صالح، انطلقوا لجوب الحجر (مدائن صالح) والكهوف، وقضوا في رحلتهم إلى «الحجر» شهراً كاملاً، وزاروا خلالها 30 جبلا من أشهر جبالها، وولجوا كهوفاً ومغارات كثيرة، وصفها الرحالة في مذكراته، وقد ولج معظم كهوف الجزء الجنوبي من الحجر، مبينا أن هذا الجزء أخذ منهم وقتا طويلا فقد انتهى الشهر ولم يقفوا إلا على 30 جبلا وعلى بعض الصخور المنقوشة المنحوتة.

أما القسم الشرقي والشمالي، فيقول المرداد «مررنا بهما وأنخنا على عدة كهوف منها حين الدخول من الشام، ولم نقف على الشيء الكثير من هذين القسمين. ولو قطعنا الحجر عرضاً لاحتجنا إلى مسيرة أربعة أيام على الإبل على الأقل».

وكانت مدينة العلا حينها تنقسم إلى حارتين (الحلف والشقيق)، وفيها يسكن أهل البلد جميعهم، ودكاكينهم في عرصات دورهم أو داخل الدهليز، ولهم أوقات معينة يفتحون فيها أبواب بيوتهم للبيع والشراء في الصباح وفي المساء، وكان معظم تجار العلا من أهل نجد وتيماء، واللغة الدارجة هي النجدية.

3 أشهر بين المدائن والحجر

وقضى الرحالة المرداد ورفقاء الرحلة 60 يوما في مدائن صالح، و30 يوماً في الحجر عاصمة المدائن -ما بين العلا والحجر- ومع ذلك، لم يأت إلا على 10% من الكهوف والجبال المنحوتة والأمكنة الأثرية، وذلك بالرغم من أن جميع أعضاء القافلة كانوا شبانا أقوياء وليس فيهم هرم ولا كهل سوى شيخ القافلة ابن غريض الذي كان ينتظرهم أمام مداخل الكهوف أو سفوح الجبال التي تسلقوها، وكانوا لا يطيلون السهر في العلا لأجل التركيز في مهمتهم السياحية التي تبدأ مع الإسفار كل يوم، ومع ذلك كان من الاستحالة على الرحالة تغطية جميع المعالم.

وبنهاية رحلته، قدم الرحالة المرداد أحد أبرز المعاجم الوطنية التاريخية بوصف معالم مدائن صالح ومحيطها من المدن والقرى والجبال والشعاب والوديان والكهوف، والنقوش الثمودية، وفقاً لمشاهداته العينية، رابطاً ما بين ما أوردته المصادر التاريخية وما اختزنته الذاكرة الشعبية من معلومات حول تلك المعالم، لينفرد بمعجمه الثري.

قصة الدانق المسروقعثر الرحالة المرداد أثناء تجواله في إحدى مغارات مدائن صالح على شيء شبيه بالحجر المدور، وبعد غسله بالماء اتضح أنه قطعة من النقود، وبعد قراءة ما على وجه هذه القطعة تبين أن سائحاً أموياً ولج تلك المغارة في أيام عبدالملك بن مروان، وسقط منه هذا «الدانق» في ركن من أركان المغارة ولم تلمحه الأعين، وهي أول عملة سكت في الإسلام، وتبين من هذه العملة أن هذا السائح الذي ولج المغارة كان في أول حكم بني أمية، إذ كتب على الدانق: (عبدالملك بن مروان)، وعلى أحد وجهيه مكتوب (هو الذي أرسل رسوله بالهدى)، وأكد الرحالة أنه عرض هذا الدانق التذكاري لكثير من الأصدقاء بعد انتهاء رحلته وعودته إلى المدينة المنورة، وممن شاهدوا تلك العملة، الأستاذ عبدالقدوس الأنصاري صاحب (مجلة المنهل) ومؤرخ المدينة، فكتب عن هذا الدانق مقالا في مجلته بعنوان (دانق عبدالملك نشاهده في دار أبيه) بيد السائح السعودي فلان إلخ.

واحتفظ الرحالة بذلك الدانق، كتذكار، قائلا: «احتفظت بالدانق إلى أن يأتي اليوم الذي تتحقق فيه الآمال، وتفتح مكتبة أثرية ببلادنا، فأسعد بتقديمه إليها، كما أعتز وأفخر عندما أجد لوحة مكتوبة بالمكتبة المذكورة (هذه أول عملة سكت في الإسلام وجدت بمغارات المدائن الأثرية)، فمن هذه العملة الأموية ظهر وتحقق أن السياح كانوا يرتادون هذه البلاد في العهد الأموي»، ولكن شاء القدر أن يسطو لصوص على منزل الرحالة حينما كان ساكنا بباب الريع في عمارة السادة آل الكتبي بمدينة الطائف، وكان ذلك خلال شهر ذي الحجة عام (1359هـ)، وكان مسافراً حينها ولا أحد في الدار.

رؤية 2030 تحضر قبل 80 عاماً

بعد أن تناول المرداد أحداث رحلته إلى مدائن صالح والعلا والحجر، وما شاهده فيها من عجائب الطبيعة والتاريخ، وأصبح منذ ذلك الحين أول رحالة سعودي يزور تلك المواقع، كتب المرداد رؤيته التأملية للمنطقة، مستشرفاً مستقبلاً واعداً لها، وكأنه تنبأ بتطلعات الرؤية السعودية العظيمة 2030 قبل إعلانها بأكثر من 80 عاما، حيث قال بعد انقضاء رحلته الحلم:

«كانت تلك المواقع خلواً من كل شيء؛ لكن إيماني بالآثار والتاريخ، دفع بي إلى المغامرة، والأمل بقدوم يوم قد تتحقق فيه الآمال للارتقاء بالمنطقة، والعناية بآثارها، وخدماتها، من تعبيد للطرق، وترميم للمباني، وإقامة منشآت مدنية من مدارس، ومستشفيات، وفنادق، ومراكز سياحية وترفيهية، ومطار، وخطوط حديدية، إلى غير ذلك من المنشآت. آمال لا أدري متى تتحقق؟ وكيف؟ وهل يكتب للأجيال القادمة أن ترى أعظم مواقع آثارها التاريخية في محل عناية من الدولة حتى تسجل في صفوف الأمم المتحضرة التي تحافظ على آثارها وتراثها»؟.

بعد عقود.. «القدر» يجمع الأحفاد في رحلة أخرى

إن من غريب الصدف أن يلتقي الرجلان، أمير العلا الشيخ محمد بن إبراهيم بن سلطان، والأديب الرحالة محمد عبدالحميد مرداد، بعد زمن بعيد من رحيلهما، في صلة قرابة وصهر، حين تزوج حفيد بن سلطان بحفيدة الرحالة المرداد، وهكذا هي الحياة، تجمع بين الناس، ولو بعد حين، في قرابة ومصاهرة.

سيرة الأديب الرحالة بقلمه

«لقد ولدت بمكة المكرمة في شهر ذي القعدة من عام 1332هـ ورحل بي الوالد رحمه الله إلى الزيمة قبل اليوم السابع من ولادتي حيث أودعني عند القناوية أمراء هذه الضاحية الجميلة، إذ قاموا بإرضاعي مع فلذات أكبادهم وكان يرافقني في الرضاعة من القناوية أخي محسن حازم بن مليح، والسبب في ذلك هو مرض والدتي رحمها الله – ولا زال لي أخوات من القناوية يسكن هذه الضاحية – ولقد مكثت بالزيمة إلى ما بعد السابعة من العمر ثم جيء بي لمكة المكرمة حيث قضيت بها عامين ما بين مدرسة الخياط وآشية الفقيهة، وكان نصيبي الفشل والهروب دائما إلى الزيمة، وأخيراً أدخلني المرحوم الوالد مدرسة الفلاح في نهاية صفر من عام 1342 حيث أدخلني إلى قسم حفاظ القرآن الكريم وفي غرة عام 1343 نجحت إلى الثانية الابتدائية وهكذا تم التخرج في عام 1350هـ، ولقد قمت بالتدريس في الفلاح والفخرية لمدة عامين مع القيام برحلات داخلية. وفي أوائل العام 1353هـ قمت برحلة إلى الهند وبورما وسيلان وسيام والفلبين واليابان وجزر الهند الشرقية، ثم رجعت إلى الوطن واشتغلت بالتجارة والرحلات ثم انتدبني المرحوم الحاج محمد علي زينل مديراً لمدرسة بازرعة بعدن، فقمت برحلات إلى جنوب وشرق أفريقيا، ثم جاءت الحرب العالمية الثانية فعينت مدير السعودية بمكة وأستاذا للمرحوم الأمير منصور بن عبدالعزيز، ثم استقلت ورحلت، ورجعت إلى ما كنت عليه في السياحة والتجارة ولا زلت كذلك إلى الآن».