«أطلقتُ صرختي الأولى عام 1949 مناديا بكل جوارحي أنني أتيت إلى العالم.. عالم لم يعد موجودا الآن. ربما صرختُ لأنني لست من الأشخاص الذين يجبرون على الذهاب إلى أي مكان بهدوء».. بهذه العبارات بدأ الملياردير كتابه عن سيرته الذاتية، وهو كتاب لقي ترحيبا واسعا من مجتمع المال والأعمال، ونال جائزة أفضل كتاب دولي في الأعمال والاقتصاد في معرض الشارقة الدولي للكتاب عام 2013. حديثنا اليوم، عن ابن منطقة «الشندغة» في إمارة دبي رجل الأعمال خلف بن أحمد بن محمد الحبتور، الذي عاصر حقبة الحماية البريطانية لمشيخات الساحل المتصالح وما تخلله من فقر وعوز وأمية وحرمان، وعاصر فترة المد القومي الناصري وما أججته في النفوس من آمال بمستقبل عربي واعد من المحيط إلى الخليج، ثم عاصر حقبة رحيل البريطانيين عن المنطقة وإرهاصات قيام الكيان الوحدوي بين إمارات الساحل السبع بقيادة المغفور لهما الشيخين زايد بن سلطان آل نهيان، وراشد بن سعيد آل مكتوم، وعاصر النهضة المباركة التي تعيشها دولة الإمارات اليوم على مختلف الصعد.

حكاية رجل الأعمال الحبتور حري بأجيالنا الخليجية الشابة التمعن فيها لأسباب كثيرة، لعل أهمها أنها شبيهة بحكاية مسقط رأسه، دبي. فكما أن الأخيرة تحولت على نحو يشبه المعجزة من قرية صغيرة صحراوية خالية من الشوارع إلى مدينة عصرية مستقبلية صاعدة يطمح الكثيرون للعيش بها، فقد انتقل الحبتور من حياة الجوع والفقر والحاجة وركوب الجمال والحمير، إلى عالم الثراء والمال وحياة المشاهير والانتقال بواسطة الطائرات واليخوت الخاصة، بل انتقل من موظف بسيط معدم لا يتجاوز دخله الشهري بضع مئات من الروبيات إلى صاحب نفوذ في أوساط المال والأعمال.

من واقع ما هو منشور في كتابه المشار إليه، معطوفا على ما ذكره في العديد من المقابلات التي أجراها مع وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية، يمكن القول إن الحبتور رجل عصامي بكل ما في الكلمة من معنى. فقد بدأ حياته موظفا صغيرا في شركة أمريكية كانت تعمل في مجال المسح البترولي بدبي. وتفاصيل ذلك أنه أراد، حينما كان في سن الـ14، كسب بعض المال فتقدم للعمل بهذه الشركة في وظيفة مترجم، بالرغم من أنه لم يكن يجيد من الإنجليزية سوى بضع مفردات متناثرة، بل لم يكن يحمل أي شهادة، وحينما اكتشف رؤساؤه الحقيقة لم يطردوه، رفقا بحاله، وإنما ثبتوه على وظيفة مساعد مصور براتب متواضع قدره 250 روبية.

وفي هذه الأثناء تعلم الحبتور التصوير وتحميض الأفلام في الغرف المظلمة وغيرها من المهارات ذات الصلة، فقررت الشركة رفع راتبه إلى 300 روبية، وكان رئيسه الأمريكي المباشر حريصا على إيصال المبلغ بنفسه كل شهر إلى أسرته، خوفا من أن يتصرف صاحبنا فيه بطريقة لا تخدم عائلته المحتاجة إلى كل روبية للوفاء بالتزاماتها تجاه أفرادها الكثر، إضافة إلى والده، الذي كان طواشا بسيطا ورجلا عفويا، ووالدته التي كانت ربة بيت صارمة، كان هناك ستة أبناء وأربع بنات.

ولهذا كانت العائلة بحاجة إلى معيل يعمل ليسد رمقها ويمنعها من السؤال، وللسبب نفسه لم يكن راتب الـ300 روبية كافيا، فكان صاحبنا يبحث عن عمل أكثر دخلا إلى أن اقترح عليه صديق والده «محمد سعيد الملا» أن يعمل معه في العلاقات العامة في شركة للمقاولات كان ينوي إنشاءها في أبوظبي والعين.

في شركة الملا، عمل الحبتور لمدة ثلاث سنوات، كانت شاقة بحسب تعبيره، لكنها من ناحية أخرى كانت مفيدة لأنها أكسبته خبرة التعامل مع نماذج مختلفة من البشر وعلمته كيفية مواجهة المشكلات والتحديات اليومية.

دعونا نقرأ شيئا مما قاله عن تلك الفترة من حياته طبقا لما ورد في حوار له مع تلفزيون دبي ضمن برنامج «وجوه عربية». أخبرنا الحبتور إنه كان يستيقظ كل يوم قبل صلاة الفجر ثم يقود سيارة من نوع «لاند روفر» من دبي إلى أبوظبي، متوقفا في منتصف الطريق لأداء الصلاة قبل معاودة السير.

وأضاف أنه في تلك الأيام: «كانت المياه تغمر نصف السيارة فتصل إلى حواف نوافذها»، ولأن خاله كان مستشارا للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان -حاكم أبوظبي وقتذاك- ومسؤولا عن دار ضيافته فقد كان يرتاح في تلك الدار بعض الوقت، قبل أن ينطلق منها إلى الدوائر الحكومية لمباشرة عمله اليومي.

يثني الحبتور كثيرا على «محمد سعيد الملا» ويعتبره معلمه الأكبر وصاحب الفضل الأول عليه، لكنه رغم ذلك، ورغم وصول راتبه الشهري إلى 1500 روبية خلال عمله مع الملا قرر أن يترك وظيفته لدى الأخير، وكان تبريره أنه لا يستطيع العمل موظفا طوال حياته.

خطوة الحبتور التالية كانت الاقتراض من أجل العمل في التجارة التي لم يكن مطلعا على أسرارها وخفاياها فكان الفشل والخسارة من نصيبه. عن تفاصيل ذلك يقول: «ذهبت إلى أخي محمد وكان يعمل في تجارة الذهب في الهند مع محمد سعيد الملا وطلبت منه أن يقرضني مالا لأنني مللت الوظيفة وأريد أن أعمل بالتجارة، فأعطاني 50 ألفا. تاجرت بالثلاجات والغسالات دون أن أعرف بهذه التجارة، وجاء أصحابي.. واحد أخذ ثلاجة وآخر غسالة ولم يعطوني ثمنها فذهبتْ التجارة وذهب رأس المال».

بعد ذلك ذهب واستأجر مكتباً في ديرة عند راشد اليتيم الذي منحه شقة مؤلفة من غرفتين رغم معرفته بأنه مفلس ولا قدرة له على دفع بدل الإيجار. في تلك الشقة وافق على العمل مع الحبتور شاب فلسطيني ومهندس مصري، رغم علمهما المسبق بخواء جيب رب عملهما وانطلاقه من الصفر.. ربما أملا في مكافأة كبيرة حينما تتحسن ظروفه. وهكذا أسس الحبتور أول مكتب له، لكنه ظل بلا عمل، فذهب شاكيا إلى الوجيه جمعة الماجد الذي كان يبني وقتها فيلا لشخص من أقاربه، الأمر الذي جعل الماجد يمنحه مقاولة بناء الفيلا. يقول الحبتور: «عملت عليها 24 ساعة يوميا حتى انتهيت منها ولكن للأسف لم تحقق ربحاً».

ويستطرد في السياق ذاته فيقول: «بدأت مشروعا آخر لبناء سينما بلازا في بر دبي لعبدالوهاب كلداري، قلت له أبو أحمد سمعتُ أنك ستبني سينما قال نعم أولست تعمل مع الملا فقلت له لا أنا تركتُ العمل عنده وأعمل لحسابي ولكن أنا لا أملك مالا ولا أعطيك ضمانا بنكيا.

بدأت العمل وكانت بداية موفقة وبدأتْ الأمور تسير إلى الأحسن رغم المنافسة وعدم التكافؤ لأنه في ذلك الوقت كانت الشركات الإنجليزية هي المسيطرة. بعدها ذهبتُ إلى المغفور له الشيخ راشد بن سعيد وقلت له يا طويل العمر أريد أن أعمل في بناء المشافي أعطني فرصة لأثبت أنني أحسن من الإنجليزي فوافق وقال أعطوا لخلف. دخلتُ في المناقصة وبعدها أخذتُ مشافي دبي كلها والمشاريع الكبرى وكان لدعم المغفور له الشيخ راشد الأثر الكبير، ومن ذلك الوقت وأنا أبني معظم مشاريع دبي الكبيرة».

وهكذا تأسست في مايو 1970، أي قبل عام واحد من قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، شركة الحبتور الهندسية، التي تطورت مع الزمن لتصبح مجموعة الحبتور حاليا التي قررت التصدي للقيام بمشاريع عمرانية ضخمة، فأصبحت من بين أوائل الشركات التي نمت وتوسعت أنشطتها تحت علم الدولة الاتحادية.

تقول صحيفة «الشرق الأوسط» (20/1/2005) في تقرير لها عن أنشطة الحبتور: «تعتبر الحبتور للمشاريع الهندسية حاليا واحدة من أنجح شركات الإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط ويتضمن سجل إنجازاتها العديد من المشاريع التي تشكل علامات فارقة في مسيرة تطور الإمارات»، وتضيف: «نمت مجموعة الحبتور مع نمو دولة الإمارات، ورغم شهرتها بعملها في مجال الإنشاءات، فإنها معروفة على المستوى العالمي أيضاً لنشاطاتها في مجالات أخرى تتضمن الفنادق والعقارات والتعليم والتأمين ووكالات السيارات والنشر. وهي اليوم من أكثر الشركات نجاحاً وتمتعاً بالاحترام في الإمارات ويعمل فيها أكثر من 40 ألف شخص، كما تتوزع أعمالها خارج الإمارات في لبنان والأردن ومصر والمملكة المتحدة».

ويضيف التقرير: «أسس خلف الحبتور مدرستين دوليتين في دبي، كما كان أيضاً الرئيس المؤسس لمجلس أمناء مدرسة الاتحاد الخاصة التي افتتحت عام 1975. وفي عام 1991، أسس مدرسة الإمارات الدولية التي يدرس فيها الآن أكثر من 1800 تلميذ من أكثر من 82 جنسية. وخلف الحبتور عضو سابق في المجلس الوطني (البرلمان)، كما كان عضواً في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، وشغل أيضاً منصب رئيس بنك دبي التجاري طوال ثلاث سنوات. وهو يشغل حالياً منصب رئيس مجموعة الحبتور ورئيس شركة دبي الوطنية للتأمين وهو عضو في مجلس الشؤون الاقتصادية لإمارة دبي الذي تأسس في مارس 2003».

يكتب الحبتور بشكل موسّع عن السياسات المحليّة والعالميّة، وينشر مقالاته في وسائل الإعلام المختلفة بالرغم من مشاغله وأعبائه الكثيرة. وبنظرة متفحصة لما كتب نجده صاحب حس عروبي قومي وحنين إلى زمن الراحل جمال عبدالناصر بكل انتصاراته وانكساراته. كيف لا وهو القائل بنفسه: «بعد الاستماع إلى عدد كبير من خطابات عبدالناصر المؤثرة اجتاحتني رغبة شديدة في الكتابة إليه، وكنت حينها في الـعاشرة من عمري، ولأنني أعلم أن خطّي رديء، فقد أمليت الرسالة على ابنة خالتي حمدة، التي أصبحت في ما بعد زوجتي، وأرسلتها عبر البريد، وفي قرارة نفسي لم أكن أتوقع أن أتلقى رداً من شخصية بمكانة عبدالناصر، الذي كان منشغلاً بقضايا الأمة، ولا يجد وقتاً للرد على تلميذ مدرسة يعيش في دبي كتب له بخط غير مقروء، ولكني عجزت عن وصف مشاعري عندما أتاني والدي برسالة تبدو رسمية من مصر تحمل اسمي، وعندما بدأت أفتح الظرف متوخياً أقصى درجات العناية والحذر لئلا أمزق أي شيء منها، اعترتني جميع كلمات البهجة عندما وجدت صورة لعبدالناصر تحمل توقيعه الشخصي، كما ذُهلت عندما رأيت رسالة كتبت بخط يد الرئيس المصري شخصياً، خاطبني فيها قائلاً: ابني خلف».

كما يتبين من مقالاته امتعاضه من السياسات الأمريكية في المنطقة الخليجية والعربية ونقده لها، لكن هذا لم يمنعه من الإشادة أحيانا بالحكومة الأمريكية لجهة ما تقدمه من محفزات في شكل إعفاءات ضريبية إلى الأفراد والشركات المنخرطين في المشاريع الخيرية، قائلا إنه «ينبغي على القيادات العربية الاقتداء بهذا النموذج»، ومستثنيا من هذه القيادات الراحل الكبير الشيخ زايد بن سلطان بقوله «إيماناً منه بأن ثروة بلاده النفطية هي هبة من الله يجب تقاسمها مع الآخرين، قدم مساعدات اقتصادية لأكثر من 40 بلداً، وأنشأ العديد من الصناديق الخيرية، ومول بناء مستشفيات ومساجد ومساكن بأسعار معقولة حتى أنه مول بناء مدينة كاملة في ضواحي القاهرة»، ومضيفا «يتعين على المسلمين المؤمنين أن يعملوا بركيزة الإسلام الثالثة، أي الزكاة، التي توجب على الفرد توزيع 2.5% من ثروته سنوياً على الفقراء، كما يُشجَّع المؤمنون على إعطاء الصدَقات»

عاش طفولته في بيت من «الجريد والسعف».. تذروه الرياح وتغرقه الأمواج !

في مقابلة أجرتها معه إحدى الصحف المحلية في عام 2013 تحدث الحبتور عن مرحلة طفولته، راسما لوحة دقيقة لمعاناة جيله في حياتهم اليومية فقال: «ولدت في عام 1949، وحين كنت طفلاً كنت أرى (البرستي) وهو بيت من الجريد والسعف، الذي عشنا فيه قصراً كبيراً، لكنه في الواقع كان صغيراً جداً ويعج بثلاثة راشدين، وطفل حديث الولادة، وأنا الصبي الصغير، أما الأثاث فكان عبارة عن سرير واحد لم ينم عليه أحد يوماً، لأننا كنا نفضل الاستلقاء على البطانيات أو الفرشات الرقيقة التي كنا نعيد طيّها وترتيبها صباح كل يوم على السرير، أما المفروشات الأخرى في المنزل فتتألف من سجادة صوف مصنوعة يدوياً، ووسائد كنا نتكئ عليها لنتبادل الأحاديث، وصينية مستديرة نجتمع حولها لتناول الطعام بأيدينا، كما جرت العادة. لم تكن هناك نوافذ في منزلنا فلم نكن بحاجة إليها، فالفتحات بين سعف النخيل أدخلت علينا ما يكفي من الشمس والهواء.

وفي ليالي الشتاء الباردة، كان أبي يشعل الفحم في وعاء فخاري، وأحياناً كانت رياح الشمال العاتية تدفع بأمواج عالية نحو اليابسة، فيطوف بنا منزلنا، ونتبلل من رأسنا حتى أخمص قدمينا. وعندما تهب العواصف الرملية، كنا نرفع (غترتنا) حتى تغطي أنوفنا وأفواهنا، ونقبع مكاننا لا حول لنا ولا قوة، نشاهد الرمال تغرق مقتنياتنا بطبقاتها الصفراء. أما في فصل الصيف، فلم يألُ والدي جهداً في توفير أسلوب التبريد الرائج آنذاك، لذا عمد إلى إحداث فتحة في سقف (البرستي) تعرف بـ(البارجيل) لتوجيه الهواء البارد إلى أسفل»، موضحاً أنه حين يقارن الأمس باليوم يشعر بحجم الدلال والرفاهية التي يمر بها الناس اليوم، حيث يأبون إلا أن يملأوا براداتهم بقوارير المياه الغازية المستخرجة من جوف الواحات البركانية الفرنسية الخضراء، واستطرد الحبتور قائلاً: «تنتابني رغبة جامحة بالضحك، حين أفكر في مدى هوَسي بصحتي الآن!»

وفي المقابلة ذاتها عقد الحبتور مقارنة بين الماضي والحاضر فقال: «الكثير يصعب عليه التفكير في حجم السعادة التي كان ينعم بها الناس في ذلك الزمن، لأن الجميع كان في السفينة نفسها يعيشون حياة بسيطة خالية من التعقيدات، ولم يكونوا يشعرون بأنهم محرومون»، ثم أردف قائلا: «إن العائلات الثرية كانت تؤمّن مآدب الغداء والعشاء للمسافرين، وتوفر الطعام والمال للمحتاجين، كما تنعّمت قلة قليلة من الناس بتكييف الهواء أو ببرادات تعمل بـ(الكاز)، أما الذين افتخروا بقيادة سيارة فكانوا أقل بكثير، وكان مؤسس دبي الحديثة، المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، قد استورد سيارة «فورد من البحرين أواخر ثلاثينات القرن العشرين، لكنه لم يتحمس لقيادتها فعلياً إلا بعد أن نفق جواده المفضل».

ماهي ضربة الحظ التي نقلته إلى الثراء ؟

ضربة الحظ التي قفزت بالحبتور فوق السحاب جاءت حينما اشترت شركة أسترالية عملاقة حصة 45% من «الحبتور للمشاريع الهندسية» بمبلغ تجاوز 700 مليون دولار. فصنعت له هذه الصفقة دعاية مجانية ضخمة لأن خبر الاستحواذ الأسترالي أثار اهتمام كافة وسائل الإعلام العالمية. والأهم أن عملية الاستحواذ هذه كانت الأضخم في الإمارات على الإطلاق من جانب مستثمر أجنبي.

قلنا إن الحبتور دخل مجال التعليم ببناء المدارس النموذجية الحديثة. والحقيقة أن ذلك لم يكن مستغربا من إنسان قاسى الأمرين في التعليم حينما كانت بلاده تعتمد على المساعدات التربوية من الأقطار العربية مثل مصر والكويت، ولم تكن فيها مدارس عصرية متكاملة. وفي هذا السياق يخبرنا أن قائد شرطة دبي الأسبق عبدالله بالهول جاءه ذات يوم قائلا إن «الأجانب مدارسهم جيدة بعكس مدارسنا، فاجتمعت مع الأخوان وأسست مدرسة، وكنت رئيساً لمجلس إداراتها وهي مدرسة الاتحاد بالحمرية، ثم ذهبنا إلى المرحوم الشيخ راشد وأعطانا مبلغاً أنا وسلطان العويس وشركات محلية وعربية وأجنبية، وكان الهدف التركيز على أبنائنا وإخواننا. وبعدها أسست مدرسة أخرى وهي الإمارات الدولية، وتعد الأهم عربيا وحتى في بريطانيا، ففيها 2000 طالب وطالبة ونتوسع بمدرستين جديدتين، وهنا أنوه إلى أن الموضوع ليس ربحياً بل يخاطب الوجدان، لأن الهدف هو بناء الإنسان أيا كان مواطنا عربيا أو مقيما، والهدف تخريج نوعية جيدة من التعليم، وفي عام 1975 قررت أن انسحب لأني لا أحب تداخل الاختصاصات، فالأكاديميون هم المسؤولون وليس نحن».

حكاية رجل الأعمال الحبتور حري بأجيالنا الخليجية الشابة التمعن فيها لأسباب كثيرة، لعل أهمها أنها شبيهة بحكاية مسقط رأسه، دبي. فكما أن الأخيرة تحولت على نحو يشبه المعجزة من قرية صغيرة صحراوية خالية من الشوارع إلى مدينة عصرية مستقبلية صاعدة يطمح الكثيرون للعيش بها، فقد انتقل الحبتور من حياة الجوع والفقر والحاجة وركوب الجمال والحمير، إلى عالم الثراء والمال وحياة المشاهير والانتقال بواسطة الطائرات واليخوت الخاصة، بل انتقل من موظف بسيط معدم لا يتجاوز دخله الشهري بضع مئات من الروبيات إلى صاحب نفوذ في أوساط المال والأعمال.

من واقع ما هو منشور في كتابه المشار إليه، معطوفا على ما ذكره في العديد من المقابلات التي أجراها مع وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية، يمكن القول إن الحبتور رجل عصامي بكل ما في الكلمة من معنى. فقد بدأ حياته موظفا صغيرا في شركة أمريكية كانت تعمل في مجال المسح البترولي بدبي. وتفاصيل ذلك أنه أراد، حينما كان في سن الـ14، كسب بعض المال فتقدم للعمل بهذه الشركة في وظيفة مترجم، بالرغم من أنه لم يكن يجيد من الإنجليزية سوى بضع مفردات متناثرة، بل لم يكن يحمل أي شهادة، وحينما اكتشف رؤساؤه الحقيقة لم يطردوه، رفقا بحاله، وإنما ثبتوه على وظيفة مساعد مصور براتب متواضع قدره 250 روبية.

وفي هذه الأثناء تعلم الحبتور التصوير وتحميض الأفلام في الغرف المظلمة وغيرها من المهارات ذات الصلة، فقررت الشركة رفع راتبه إلى 300 روبية، وكان رئيسه الأمريكي المباشر حريصا على إيصال المبلغ بنفسه كل شهر إلى أسرته، خوفا من أن يتصرف صاحبنا فيه بطريقة لا تخدم عائلته المحتاجة إلى كل روبية للوفاء بالتزاماتها تجاه أفرادها الكثر، إضافة إلى والده، الذي كان طواشا بسيطا ورجلا عفويا، ووالدته التي كانت ربة بيت صارمة، كان هناك ستة أبناء وأربع بنات.

ولهذا كانت العائلة بحاجة إلى معيل يعمل ليسد رمقها ويمنعها من السؤال، وللسبب نفسه لم يكن راتب الـ300 روبية كافيا، فكان صاحبنا يبحث عن عمل أكثر دخلا إلى أن اقترح عليه صديق والده «محمد سعيد الملا» أن يعمل معه في العلاقات العامة في شركة للمقاولات كان ينوي إنشاءها في أبوظبي والعين.

في شركة الملا، عمل الحبتور لمدة ثلاث سنوات، كانت شاقة بحسب تعبيره، لكنها من ناحية أخرى كانت مفيدة لأنها أكسبته خبرة التعامل مع نماذج مختلفة من البشر وعلمته كيفية مواجهة المشكلات والتحديات اليومية.

دعونا نقرأ شيئا مما قاله عن تلك الفترة من حياته طبقا لما ورد في حوار له مع تلفزيون دبي ضمن برنامج «وجوه عربية». أخبرنا الحبتور إنه كان يستيقظ كل يوم قبل صلاة الفجر ثم يقود سيارة من نوع «لاند روفر» من دبي إلى أبوظبي، متوقفا في منتصف الطريق لأداء الصلاة قبل معاودة السير.

وأضاف أنه في تلك الأيام: «كانت المياه تغمر نصف السيارة فتصل إلى حواف نوافذها»، ولأن خاله كان مستشارا للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان -حاكم أبوظبي وقتذاك- ومسؤولا عن دار ضيافته فقد كان يرتاح في تلك الدار بعض الوقت، قبل أن ينطلق منها إلى الدوائر الحكومية لمباشرة عمله اليومي.

يثني الحبتور كثيرا على «محمد سعيد الملا» ويعتبره معلمه الأكبر وصاحب الفضل الأول عليه، لكنه رغم ذلك، ورغم وصول راتبه الشهري إلى 1500 روبية خلال عمله مع الملا قرر أن يترك وظيفته لدى الأخير، وكان تبريره أنه لا يستطيع العمل موظفا طوال حياته.

خطوة الحبتور التالية كانت الاقتراض من أجل العمل في التجارة التي لم يكن مطلعا على أسرارها وخفاياها فكان الفشل والخسارة من نصيبه. عن تفاصيل ذلك يقول: «ذهبت إلى أخي محمد وكان يعمل في تجارة الذهب في الهند مع محمد سعيد الملا وطلبت منه أن يقرضني مالا لأنني مللت الوظيفة وأريد أن أعمل بالتجارة، فأعطاني 50 ألفا. تاجرت بالثلاجات والغسالات دون أن أعرف بهذه التجارة، وجاء أصحابي.. واحد أخذ ثلاجة وآخر غسالة ولم يعطوني ثمنها فذهبتْ التجارة وذهب رأس المال».

بعد ذلك ذهب واستأجر مكتباً في ديرة عند راشد اليتيم الذي منحه شقة مؤلفة من غرفتين رغم معرفته بأنه مفلس ولا قدرة له على دفع بدل الإيجار. في تلك الشقة وافق على العمل مع الحبتور شاب فلسطيني ومهندس مصري، رغم علمهما المسبق بخواء جيب رب عملهما وانطلاقه من الصفر.. ربما أملا في مكافأة كبيرة حينما تتحسن ظروفه. وهكذا أسس الحبتور أول مكتب له، لكنه ظل بلا عمل، فذهب شاكيا إلى الوجيه جمعة الماجد الذي كان يبني وقتها فيلا لشخص من أقاربه، الأمر الذي جعل الماجد يمنحه مقاولة بناء الفيلا. يقول الحبتور: «عملت عليها 24 ساعة يوميا حتى انتهيت منها ولكن للأسف لم تحقق ربحاً».

ويستطرد في السياق ذاته فيقول: «بدأت مشروعا آخر لبناء سينما بلازا في بر دبي لعبدالوهاب كلداري، قلت له أبو أحمد سمعتُ أنك ستبني سينما قال نعم أولست تعمل مع الملا فقلت له لا أنا تركتُ العمل عنده وأعمل لحسابي ولكن أنا لا أملك مالا ولا أعطيك ضمانا بنكيا.

بدأت العمل وكانت بداية موفقة وبدأتْ الأمور تسير إلى الأحسن رغم المنافسة وعدم التكافؤ لأنه في ذلك الوقت كانت الشركات الإنجليزية هي المسيطرة. بعدها ذهبتُ إلى المغفور له الشيخ راشد بن سعيد وقلت له يا طويل العمر أريد أن أعمل في بناء المشافي أعطني فرصة لأثبت أنني أحسن من الإنجليزي فوافق وقال أعطوا لخلف. دخلتُ في المناقصة وبعدها أخذتُ مشافي دبي كلها والمشاريع الكبرى وكان لدعم المغفور له الشيخ راشد الأثر الكبير، ومن ذلك الوقت وأنا أبني معظم مشاريع دبي الكبيرة».

وهكذا تأسست في مايو 1970، أي قبل عام واحد من قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، شركة الحبتور الهندسية، التي تطورت مع الزمن لتصبح مجموعة الحبتور حاليا التي قررت التصدي للقيام بمشاريع عمرانية ضخمة، فأصبحت من بين أوائل الشركات التي نمت وتوسعت أنشطتها تحت علم الدولة الاتحادية.

تقول صحيفة «الشرق الأوسط» (20/1/2005) في تقرير لها عن أنشطة الحبتور: «تعتبر الحبتور للمشاريع الهندسية حاليا واحدة من أنجح شركات الإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط ويتضمن سجل إنجازاتها العديد من المشاريع التي تشكل علامات فارقة في مسيرة تطور الإمارات»، وتضيف: «نمت مجموعة الحبتور مع نمو دولة الإمارات، ورغم شهرتها بعملها في مجال الإنشاءات، فإنها معروفة على المستوى العالمي أيضاً لنشاطاتها في مجالات أخرى تتضمن الفنادق والعقارات والتعليم والتأمين ووكالات السيارات والنشر. وهي اليوم من أكثر الشركات نجاحاً وتمتعاً بالاحترام في الإمارات ويعمل فيها أكثر من 40 ألف شخص، كما تتوزع أعمالها خارج الإمارات في لبنان والأردن ومصر والمملكة المتحدة».

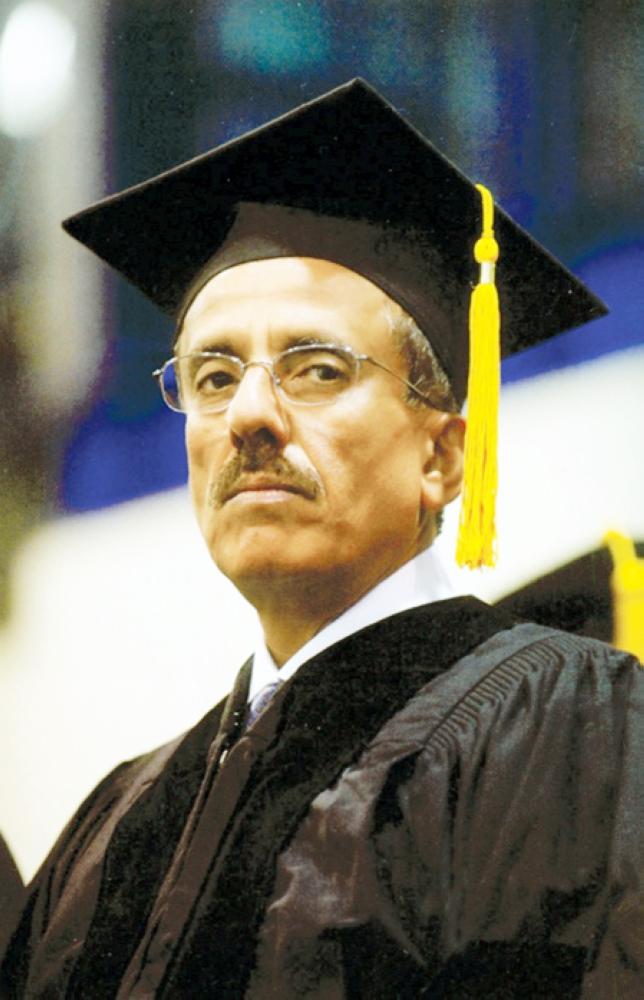

ويضيف التقرير: «أسس خلف الحبتور مدرستين دوليتين في دبي، كما كان أيضاً الرئيس المؤسس لمجلس أمناء مدرسة الاتحاد الخاصة التي افتتحت عام 1975. وفي عام 1991، أسس مدرسة الإمارات الدولية التي يدرس فيها الآن أكثر من 1800 تلميذ من أكثر من 82 جنسية. وخلف الحبتور عضو سابق في المجلس الوطني (البرلمان)، كما كان عضواً في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، وشغل أيضاً منصب رئيس بنك دبي التجاري طوال ثلاث سنوات. وهو يشغل حالياً منصب رئيس مجموعة الحبتور ورئيس شركة دبي الوطنية للتأمين وهو عضو في مجلس الشؤون الاقتصادية لإمارة دبي الذي تأسس في مارس 2003».

يكتب الحبتور بشكل موسّع عن السياسات المحليّة والعالميّة، وينشر مقالاته في وسائل الإعلام المختلفة بالرغم من مشاغله وأعبائه الكثيرة. وبنظرة متفحصة لما كتب نجده صاحب حس عروبي قومي وحنين إلى زمن الراحل جمال عبدالناصر بكل انتصاراته وانكساراته. كيف لا وهو القائل بنفسه: «بعد الاستماع إلى عدد كبير من خطابات عبدالناصر المؤثرة اجتاحتني رغبة شديدة في الكتابة إليه، وكنت حينها في الـعاشرة من عمري، ولأنني أعلم أن خطّي رديء، فقد أمليت الرسالة على ابنة خالتي حمدة، التي أصبحت في ما بعد زوجتي، وأرسلتها عبر البريد، وفي قرارة نفسي لم أكن أتوقع أن أتلقى رداً من شخصية بمكانة عبدالناصر، الذي كان منشغلاً بقضايا الأمة، ولا يجد وقتاً للرد على تلميذ مدرسة يعيش في دبي كتب له بخط غير مقروء، ولكني عجزت عن وصف مشاعري عندما أتاني والدي برسالة تبدو رسمية من مصر تحمل اسمي، وعندما بدأت أفتح الظرف متوخياً أقصى درجات العناية والحذر لئلا أمزق أي شيء منها، اعترتني جميع كلمات البهجة عندما وجدت صورة لعبدالناصر تحمل توقيعه الشخصي، كما ذُهلت عندما رأيت رسالة كتبت بخط يد الرئيس المصري شخصياً، خاطبني فيها قائلاً: ابني خلف».

كما يتبين من مقالاته امتعاضه من السياسات الأمريكية في المنطقة الخليجية والعربية ونقده لها، لكن هذا لم يمنعه من الإشادة أحيانا بالحكومة الأمريكية لجهة ما تقدمه من محفزات في شكل إعفاءات ضريبية إلى الأفراد والشركات المنخرطين في المشاريع الخيرية، قائلا إنه «ينبغي على القيادات العربية الاقتداء بهذا النموذج»، ومستثنيا من هذه القيادات الراحل الكبير الشيخ زايد بن سلطان بقوله «إيماناً منه بأن ثروة بلاده النفطية هي هبة من الله يجب تقاسمها مع الآخرين، قدم مساعدات اقتصادية لأكثر من 40 بلداً، وأنشأ العديد من الصناديق الخيرية، ومول بناء مستشفيات ومساجد ومساكن بأسعار معقولة حتى أنه مول بناء مدينة كاملة في ضواحي القاهرة»، ومضيفا «يتعين على المسلمين المؤمنين أن يعملوا بركيزة الإسلام الثالثة، أي الزكاة، التي توجب على الفرد توزيع 2.5% من ثروته سنوياً على الفقراء، كما يُشجَّع المؤمنون على إعطاء الصدَقات»

عاش طفولته في بيت من «الجريد والسعف».. تذروه الرياح وتغرقه الأمواج !

في مقابلة أجرتها معه إحدى الصحف المحلية في عام 2013 تحدث الحبتور عن مرحلة طفولته، راسما لوحة دقيقة لمعاناة جيله في حياتهم اليومية فقال: «ولدت في عام 1949، وحين كنت طفلاً كنت أرى (البرستي) وهو بيت من الجريد والسعف، الذي عشنا فيه قصراً كبيراً، لكنه في الواقع كان صغيراً جداً ويعج بثلاثة راشدين، وطفل حديث الولادة، وأنا الصبي الصغير، أما الأثاث فكان عبارة عن سرير واحد لم ينم عليه أحد يوماً، لأننا كنا نفضل الاستلقاء على البطانيات أو الفرشات الرقيقة التي كنا نعيد طيّها وترتيبها صباح كل يوم على السرير، أما المفروشات الأخرى في المنزل فتتألف من سجادة صوف مصنوعة يدوياً، ووسائد كنا نتكئ عليها لنتبادل الأحاديث، وصينية مستديرة نجتمع حولها لتناول الطعام بأيدينا، كما جرت العادة. لم تكن هناك نوافذ في منزلنا فلم نكن بحاجة إليها، فالفتحات بين سعف النخيل أدخلت علينا ما يكفي من الشمس والهواء.

وفي ليالي الشتاء الباردة، كان أبي يشعل الفحم في وعاء فخاري، وأحياناً كانت رياح الشمال العاتية تدفع بأمواج عالية نحو اليابسة، فيطوف بنا منزلنا، ونتبلل من رأسنا حتى أخمص قدمينا. وعندما تهب العواصف الرملية، كنا نرفع (غترتنا) حتى تغطي أنوفنا وأفواهنا، ونقبع مكاننا لا حول لنا ولا قوة، نشاهد الرمال تغرق مقتنياتنا بطبقاتها الصفراء. أما في فصل الصيف، فلم يألُ والدي جهداً في توفير أسلوب التبريد الرائج آنذاك، لذا عمد إلى إحداث فتحة في سقف (البرستي) تعرف بـ(البارجيل) لتوجيه الهواء البارد إلى أسفل»، موضحاً أنه حين يقارن الأمس باليوم يشعر بحجم الدلال والرفاهية التي يمر بها الناس اليوم، حيث يأبون إلا أن يملأوا براداتهم بقوارير المياه الغازية المستخرجة من جوف الواحات البركانية الفرنسية الخضراء، واستطرد الحبتور قائلاً: «تنتابني رغبة جامحة بالضحك، حين أفكر في مدى هوَسي بصحتي الآن!»

وفي المقابلة ذاتها عقد الحبتور مقارنة بين الماضي والحاضر فقال: «الكثير يصعب عليه التفكير في حجم السعادة التي كان ينعم بها الناس في ذلك الزمن، لأن الجميع كان في السفينة نفسها يعيشون حياة بسيطة خالية من التعقيدات، ولم يكونوا يشعرون بأنهم محرومون»، ثم أردف قائلا: «إن العائلات الثرية كانت تؤمّن مآدب الغداء والعشاء للمسافرين، وتوفر الطعام والمال للمحتاجين، كما تنعّمت قلة قليلة من الناس بتكييف الهواء أو ببرادات تعمل بـ(الكاز)، أما الذين افتخروا بقيادة سيارة فكانوا أقل بكثير، وكان مؤسس دبي الحديثة، المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، قد استورد سيارة «فورد من البحرين أواخر ثلاثينات القرن العشرين، لكنه لم يتحمس لقيادتها فعلياً إلا بعد أن نفق جواده المفضل».

ماهي ضربة الحظ التي نقلته إلى الثراء ؟

ضربة الحظ التي قفزت بالحبتور فوق السحاب جاءت حينما اشترت شركة أسترالية عملاقة حصة 45% من «الحبتور للمشاريع الهندسية» بمبلغ تجاوز 700 مليون دولار. فصنعت له هذه الصفقة دعاية مجانية ضخمة لأن خبر الاستحواذ الأسترالي أثار اهتمام كافة وسائل الإعلام العالمية. والأهم أن عملية الاستحواذ هذه كانت الأضخم في الإمارات على الإطلاق من جانب مستثمر أجنبي.

قلنا إن الحبتور دخل مجال التعليم ببناء المدارس النموذجية الحديثة. والحقيقة أن ذلك لم يكن مستغربا من إنسان قاسى الأمرين في التعليم حينما كانت بلاده تعتمد على المساعدات التربوية من الأقطار العربية مثل مصر والكويت، ولم تكن فيها مدارس عصرية متكاملة. وفي هذا السياق يخبرنا أن قائد شرطة دبي الأسبق عبدالله بالهول جاءه ذات يوم قائلا إن «الأجانب مدارسهم جيدة بعكس مدارسنا، فاجتمعت مع الأخوان وأسست مدرسة، وكنت رئيساً لمجلس إداراتها وهي مدرسة الاتحاد بالحمرية، ثم ذهبنا إلى المرحوم الشيخ راشد وأعطانا مبلغاً أنا وسلطان العويس وشركات محلية وعربية وأجنبية، وكان الهدف التركيز على أبنائنا وإخواننا. وبعدها أسست مدرسة أخرى وهي الإمارات الدولية، وتعد الأهم عربيا وحتى في بريطانيا، ففيها 2000 طالب وطالبة ونتوسع بمدرستين جديدتين، وهنا أنوه إلى أن الموضوع ليس ربحياً بل يخاطب الوجدان، لأن الهدف هو بناء الإنسان أيا كان مواطنا عربيا أو مقيما، والهدف تخريج نوعية جيدة من التعليم، وفي عام 1975 قررت أن انسحب لأني لا أحب تداخل الاختصاصات، فالأكاديميون هم المسؤولون وليس نحن».